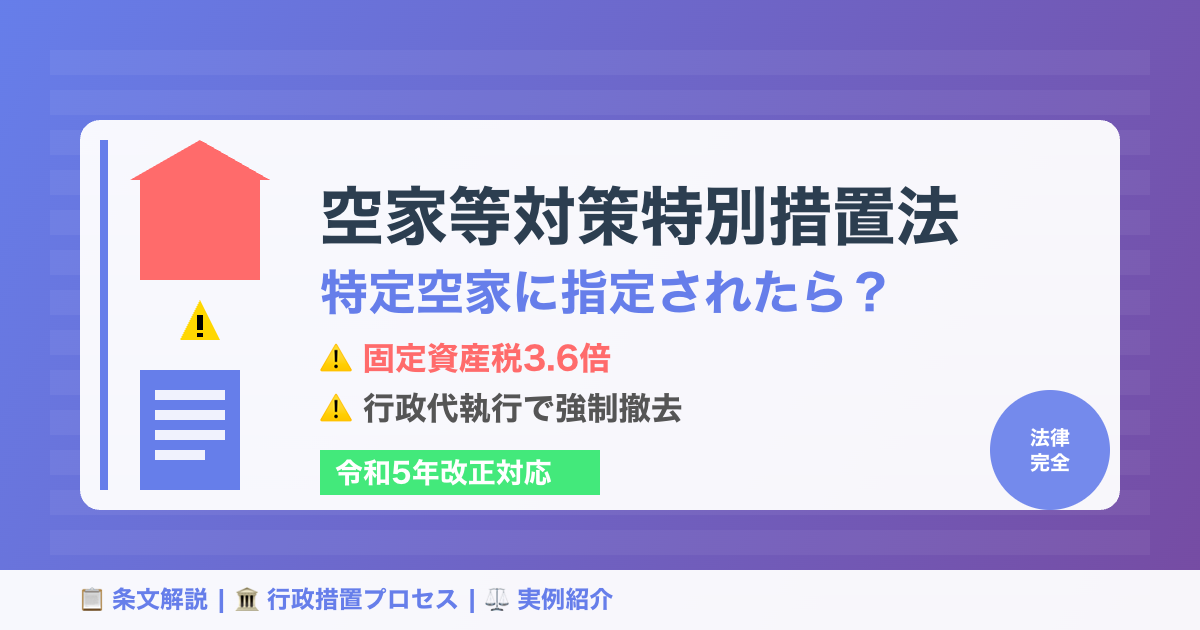

空家等対策特別措置法とは? 特定空家に指定されたらどうなる【法律完全解説】

📑 目次

空家等対策特別措置法とは?

特定空家に指定されたらどうなる【法律完全解説】

空家法の条文解説から行政措置の詳細プロセス、令和5年改正ポイント、実際の代執行事例まで法律の専門家が徹底解説

📌 この記事で分かること

- 空家等対策特別措置法の制定背景と法律の目的

- 令和5年改正で追加された「管理不全空家等」の詳細

- 特定空家等の指定基準とガイドライン

- 行政措置(助言→指導→勧告→命令→代執行)の詳細プロセス

- 実際の行政代執行事例と費用負担

- 所有者の法的権利と不服申立ての方法

空家等対策特別措置法とは何か

法律制定の背景

平成27年(2015年)5月26日に全面施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」(通称:空家法)は、適切に管理されていない空き家に対して、行政が介入できる法的根拠を与えた画期的な法律です。

それまで、日本では「私有財産の不可侵」という原則により、個人の住宅の維持管理に行政が介入することは極めて困難でした。しかし、高度経済成長期に建てられた住宅の老朽化と、少子高齢化・人口減少により、全国で空き家が急増。倒壊の危険や景観の悪化、治安の悪化など、公共の利益を脅かす事態が深刻化しました。

この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。

この法律により、公共の利益のために、行政が私有財産である空き家に介入できるようになりました。これは、個人の財産権と公共の福祉のバランスを取るための重要な法的転換点と言えます。

法律の基本構造

空家法は、大きく分けて以下の3つの柱で構成されています:

- 所有者等の責務の明確化(第3条) - 空き家の適切な管理義務を課す

- 市町村の責務と権限(第4条〜第16条) - 調査・指導・命令・代執行などの権限を付与

- 空き家の活用促進 - 情報提供や利活用の支援

所有者等の責務(第3条)

空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。

この条文により、空き家の所有者には適切な管理義務が法律上明確に課されました。「努めるものとする」という表現は努力義務を示していますが、後述する行政措置と組み合わせることで、実質的な強制力を持つことになります。

「適切な管理」の具体的内容

国土交通省が策定した「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」では、所有者が留意すべき管理事項として以下を挙げています:

・擁壁の崩壊防止

・屋根材・外壁材の落下防止

・飛散防止

・健康被害の誘発防止

・悪臭の発生防止

・害虫の発生防止

・看板等の汚損防止

・ごみの散乱・山積防止

・落雪による障害防止

・立木等による破損防止

・動物の侵入・住みつき防止

令和5年改正の重要ポイント|「管理不全空家等」の新設

令和5年(2023年)6月14日に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が公布され、令和5年12月13日に施行されました。この改正で最も重要なのが、「管理不全空家等」という新しい概念の導入です。

改正の背景

従来の空家法では、「特定空家等」に該当するほど深刻な状態になってからでないと行政が介入できませんでした。しかし、問題が深刻化してからでは対応が困難であり、所有者の負担も大きくなります。そこで、問題が深刻化する前の段階で早期に介入できる制度が設けられました。

空き家の状態変化と行政介入のタイミング

① 市町村長は指導を行うことができる

② 指導に従わない場合、勧告を行うことができる

③ 勧告を受けると住宅用地特例から除外される

① 助言・指導

② 勧告(住宅用地特例除外)

③ 命令(50万円以下の過料)

④ 行政代執行(強制撤去・費用請求)

管理不全空家等の定義

市町村長は、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある空家等(管理不全空家等)があると認めるときは、その所有者等に対し、当該管理不全空家等に関し、適切な管理を行うよう指導することができる。

つまり、「このままだと特定空家等になりそうだ」という段階で、市町村長が指導できるようになったのです。これにより、問題の早期発見・早期対応が可能になりました。

特定空家等とは|4つの判定基準

「特定空家等」は、以下の4つの基準のいずれかに該当する空き家を指します。

この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

| 基準 | 判定ガイドラインの具体例 |

|---|---|

| ① 保安上危険 (倒壊等のおそれ) |

|

| ② 衛生上有害 (著しく不衛生) |

|

| ③ 景観を損なう (著しく景観を阻害) |

|

| ④ 周辺環境に悪影響 (放置が不適切) |

|

💡 判定の実際

特定空家等の判定は、国土交通省が策定した「『特定空家等に対する措置』に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」に基づいて行われます。市町村の職員が現地調査を行い、建物の傾き、外壁の状態、周辺への影響などを総合的に判断します。

行政措置の詳細プロセス

特定空家等に指定されると、行政は以下の段階的な措置を取ることができます。各段階での所有者の対応が極めて重要です。

市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(略)をとるよう助言又は指導をすることができる。

まず、市町村から所有者に対して、文書または口頭で助言・指導が行われます。この段階では法的な強制力はありませんが、無視すると次のステップに進みます。

所有者の対応:速やかに修繕・草刈り等の対応を行うことで、問題を解決できる段階です。

市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。

助言・指導に従わない場合、市町村長は勧告を行います。勧告には「相当の猶予期限」が設定されます(通常1〜3ヶ月程度)。

⚠️ 重大な影響:勧告を受けると、翌年度から固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなり、固定資産税が大幅に増加します。

所有者の対応:この段階で対応すれば、まだ命令や代執行を避けられます。期限内に措置を完了させることが重要です。

市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

勧告に従わない場合、市町村長は命令を発することができます。命令は行政処分であり、法的拘束力があります。

⚠️ 命令違反の罰則(第16条第1項)

第十四条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。

所有者の対応:命令は法的拘束力があり、違反すると過料が科されます。また、次の行政代執行の前提条件となります。

第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(略)は、市町村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。

命令にも従わない場合、または所有者が不明の場合、市町村は行政代執行により、空き家を強制的に撤去することができます。

⚠️ 行政代執行のリスク

- 所有者の同意なしに建物が解体される

- 解体費用は全額所有者に請求される(木造住宅で100〜300万円程度)

- 支払わない場合、国税徴収法に基づき財産の差し押さえが可能

- 相続放棄をしても、管理責任が残る場合がある(民法940条)

実際の行政代執行事例

空家法施行以降、全国で行政代執行が実施されています。実例を見ることで、どのような状況で代執行に至るのか理解できます。

物件:大阪市内の木造2階建て空き家

状況:長年放置され、著しく老朽化。倒壊の危険が高く、近隣住民から苦情が多数寄せられていた。

経緯:

- 平成29年:特定空家等に指定

- 平成29年〜30年:助言・指導を実施(所有者が対応せず)

- 平成30年:勧告を実施(所有者が対応せず)

- 平成31年:命令を発出(所有者が対応せず)

- 令和元年:行政代執行により強制解体

費用:約200万円(所有者に請求)

結果:所有者は費用を支払わず、市が債権回収手続きを継続中。

物件:地方都市の木造平屋建て空き家

状況:相続登記が未了で、所有者の特定が困難。建物が著しく傾斜し、道路への倒壊の危険。

経緯:

- 市が相続人調査を実施したが、相続人全員が相続放棄していたことが判明

- 家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て

- 略式代執行により建物を解体

費用:約150万円(市の負担)

ポイント:所有者不明の場合、略式代執行により公告のみで撤去可能。ただし費用回収は困難。

所有者の法的権利と不服申立て

弁明の機会の付与(第14条第4項)

市町村長は、第三項の規定により措置を命じようとするときは、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

命令を発する前に、所有者には弁明の機会が与えられます。意見書や証拠を提出することで、命令の内容や猶予期間について意見を述べることができます。

行政不服審査法による不服申立て

勧告や命令に不服がある場合、所有者は行政不服審査法に基づいて、市町村長に対して審査請求を行うことができます。

- 審査請求期間:処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内

- 審査庁:処分を行った市町村長(または都道府県知事)

- 審査期間:原則として審査請求から3ヶ月以内に裁決

ただし、審査請求をしても処分の効力は停止されないため(執行不停止の原則)、別途執行停止の申立てが必要です。

行政訴訟による争い

行政不服審査の裁決に不服がある場合、または審査請求を経ずに、行政事件訴訟法に基づいて裁判所に取消訴訟を提起することができます。

- 出訴期間:処分または裁決があったことを知った日から6ヶ月以内

- 管轄裁判所:処分を行った市町村の所在地を管轄する地方裁判所

💡 実務上のポイント

不服申立てや訴訟を検討する場合、弁護士に相談することを強くお勧めします。ただし、訴訟で争うよりも、早期に適切な措置を講じる方が、時間的にも金銭的にも負担が少ないのが一般的です。

所有者として取るべき対応

1. 定期的な管理の実施

特定空家等に指定されないためには、適切な管理を継続することが最も重要です。

- 月1回程度の巡回・点検

- 年2〜3回の草刈り

- 定期的な換気・清掃

- 外壁・屋根の修繕

- 雨樋の清掃

2. 助言・指導を受けたら速やかに対応

市町村から助言・指導を受けた場合、直ちに対応することで、勧告や命令を避けることができます。

- 指摘された問題点を具体的に確認する

- 対応期限を確認し、計画を立てる

- 対応が困難な場合、市町村に相談する

- 対応完了後、市町村に報告する

3. 専門家に相談する

空き家問題は、不動産、法律、税務、建築など、多岐にわたる専門知識が必要です。以下の専門家に相談することで、適切な解決策が見つかります。

| 専門家 | 相談できる内容 |

|---|---|

| 不動産会社・ 不動産コンサルタント |

売却、賃貸、管理、活用方法の提案 |

| 司法書士 | 相続登記、権利関係の整理、相続人調査 |

| 弁護士 | 法的トラブル、不服申立て、行政訴訟、相続紛争 |

| 税理士 | 相続税、固定資産税、譲渡所得税の相談 |

| 建築士 | 建物の状態診断、修繕計画、耐震診断 |

| 解体業者 | 解体費用の見積もり、解体工事 |

まとめ

空家等対策特別措置法は、空き家問題の深刻化を受けて制定された重要な法律です。令和5年の改正により「管理不全空家等」という概念が導入され、問題が深刻化する前の早期段階での行政介入が可能になりました。

📌 重要ポイントのまとめ

- 空き家の所有者には適切な管理義務がある(第3条)

- 令和5年改正で「管理不全空家等」が新設され、早期介入が可能に

- 特定空家等は4つの基準で判定される

- 行政措置は助言→指導→勧告→命令→代執行の5段階

- 勧告を受けると住宅用地特例が除外され、固定資産税が大幅増

- 命令違反は50万円以下の過料

- 行政代執行では所有者が全額費用負担

- 所有者には弁明の機会が与えられる

- 不服申立てや行政訴訟も可能だが、早期対応が最善

特定空家等に指定されないためには、日頃から適切な管理を行い、行政から助言・指導を受けた場合は速やかに対応することが何より重要です。問題が深刻化してからでは対応が困難になり、費用負担も大きくなります。

空き家の管理に不安がある方、行政から連絡を受けた方は、早めに専門家に相談することをお勧めします。

空き家の法律問題でお困りの方へ

特定空家等の指定、行政からの助言・指導・勧告でお困りの方は、

お気軽にご相談ください。

不動産・法律・税務の専門家が連携して、最適な解決方法をご提案します。

📞 お電話:平日9:00〜18:00 ✉️ メール・チャット:24時間受付

❓ よくある質問(FAQ)

空き家を売却する際に必要な書類は何ですか?

空き家を売却する際には、以下の書類が必要です:

- 登記済権利証または登記識別情報

- 固定資産税納税通知書

- 建物の図面や測量図

- 身分証明書

査定にはどのくらいの時間がかかりますか?

通常、現地調査を含めて1〜3営業日で査定結果をご報告いたします。お急ぎの場合は、最短即日での査定も可能です。