「親から相続した実家が空き家のまま…」「管理が大変で固定資産税だけが重い…」そんな悩みを抱えていませんか?

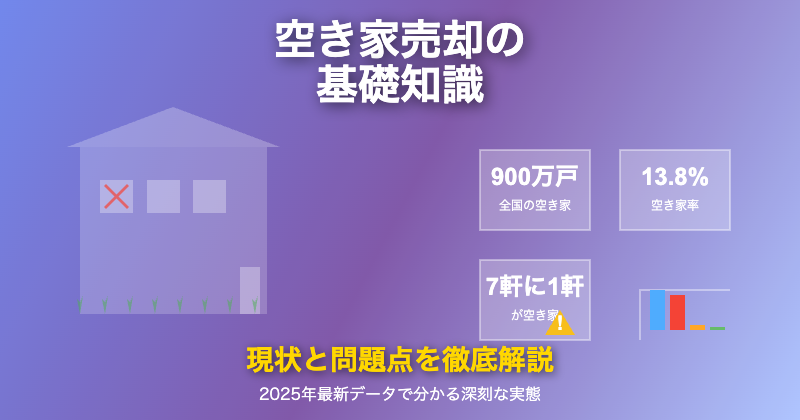

日本の空き家問題は年々深刻化しており、令和5年の調査では全国で約900万戸、7軒に1軒が空き家という驚くべき状況になっています。しかも、この数字は今後さらに増加すると予測されています。

この記事では、空き家の現状から法律上のリスク、そして具体的な解決方法まで、不動産コンサルティング協会の資料をもとに徹底解説します。

- 日本の空き家の最新データと深刻な現状

- 空家等対策特別措置法による規制の実態

- 空き家を放置するリスクと所有者責任

- 固定資産税が最大6倍になる仕組み

- 空き家問題を解決するための具体的方法

- 不動産コンサルティングの活用メリット

日本の空き家の現状|約7軒に1軒が空き家という深刻な実態

空き家数は過去最高の900万戸を突破

令和5年住宅・土地統計調査(確報集計)によると、日本全国の空き家数は約900万戸に達し、平成30年と比べて51万戸(6%)増加しました。総住宅数に占める空き家の割合(空き家率)は13.8%と、過去最高を更新しています。

この数字は「居住世帯のない住宅」のうち、空き家として集計されたものです。つまり、実際にはもっと多くの「使われていない住宅」が存在する可能性があります。

空き家の内訳|最も問題なのは「その他の空き家」

空き家900万戸の内訳を見ると、実はその種類によって性質が大きく異なります。

それぞれの空き家の特徴

1. 賃貸用の空き家(49.3% / 約444万戸)

アパートやマンションなどの賃貸物件で、入居者募集中の空室です。これは不動産市場における通常の空室であり、大きな問題ではありません。

2. 売却用の空き家(3.6% / 約32万戸)

売りに出されているものの、買い手がついていない物件です。市場に流通している状態のため、これも大きな問題ではありません。

3. 二次的住宅(4.3% / 約39万戸)

別荘やセカンドハウスなど、時々利用するために所有している住宅です。管理されているため、近隣への影響は少ないです。

4. その他の空き家(42.8% / 約385万戸)★最も問題

これが最も深刻な問題です。「賃貸・売却予定もなく、居住目的もない空き家」で、放置されているケースが多く、約400万戸が該当します。

この400万戸こそが、空き家問題の核心です。相続後に放置されたり、管理が行き届かず荒廃したりしているケースが多く、以下のような問題を引き起こします:

- 建物の倒壊リスク

- 雑草・樹木の繁茂による近隣トラブル

- 不法侵入や放火のリスク

- 景観の悪化

- 治安の悪化

なぜ空き家は増え続けているのか?

空き家が増加する主な原因は以下の通りです。

1. 少子高齢化と人口減少

日本の人口は減少の一途をたどっていますが、新築住宅の供給は依然として続いています。人が減っているのに家が増えているため、必然的に空き家が増加します。

2. 相続による空き家の発生

高齢者の死亡により実家を相続したものの、相続人は既に別の場所に住んでおり、実家に戻る予定がないケースが急増しています。特に地方の実家を都市部に住む子供が相続するパターンが典型的です。

3. 処分が進まない理由

空き家を売却・活用できない背景には、様々な「抵抗力」が働いています:

- 相続手続きが未了:遺産分割協議がまとまらず、名義変更ができない

- 共有状態:複数の相続人で共有しており、全員の同意が必要

- 残置物の問題:家財道具が大量に残されており、片付けが大変

- 思い出への執着:「親が住んでいた家を手放すのは忍びない」という心理的抵抗

- 情報不足:どうすればいいのか分からない

- 資金不足:解体費用や修繕費用を負担できない

4. 地方の過疎化

特に地方都市や過疎地では、不動産の需要そのものが減少しているため、「売りたくても買い手がつかない」「貸したくても借り手がいない」という状況が深刻化しています。

空家等対策特別措置法|空き家所有者が知るべき法律

空家法とは何か?

平成27年(2015年)に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法(通称:空家法)」は、適切に管理されていない空き家に対して、行政が介入できる法的根拠を与えた画期的な法律です。

従来、個人の住宅の維持管理に行政が口出しすることはできませんでした。しかし、空き家による近隣トラブルや倒壊リスクが社会問題化したため、公共の利益を守るために所有者に管理義務を課す法律が制定されました。

所有者の責務(空家法第3条)

空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。

この規定により、空き家の所有者には以下の管理責任が生じます:

- 保安上の管理:倒壊の防止、外壁・屋根材の落下防止、擁壁の崩壊防止など

- 衛生上の管理:アスベストの飛散防止、悪臭の防止、害虫の発生防止など

- 景観の管理:外壁の汚損・破損の防止、ごみの散乱防止など

- 周辺環境への配慮:雑草・立木の繁茂防止、動物の住みつき防止など

「特定空家等」と「管理不全空家等」の指定

令和5年の空家法改正により、空き家の状態に応じて2段階の指定制度が設けられました。

適切に管理されている状態

放置すれば特定空家等になるおそれのある空家

→ 行政から指導が入る

→ 従わない場合は勧告(固定資産税の住宅用地特例から除外)

著しく危険・有害な状態

→ 命令(命令違反で50万円以下の過料)

→ 最終的に行政代執行(強制撤去・費用請求)

特定空家等の4つの基準

以下のいずれかに該当すると、「特定空家等」に指定される可能性があります:

| 基準 | 具体例 |

|---|---|

| ①保安上危険 | 倒壊の恐れ、屋根・外壁の脱落や飛散の恐れ、擁壁の老朽化など |

| ②衛生上有害 | 建築物・設備の破損、ごみの放置・不法投棄、悪臭の発生など |

| ③景観を損なう | 外壁の著しい汚損・破損、景観ルールに不適合など |

| ④周辺環境に悪影響 | 雑草・立木の繁茂、動物の住みつき、不法侵入のリスクなど |

行政代執行の実例

特定空家等に指定され、命令にも従わない場合、最終的に行政が強制的に空き家を撤去する「行政代執行」が行われます。

- 所有者の同意なしに強制的に建物が解体される

- 解体費用は全額所有者に請求される(通常100〜300万円程度)

- 支払わない場合、財産の差し押さえも可能

- 相続放棄をしても、管理責任は残る場合がある

実際に、大阪市では令和元年に第1号となる行政代執行が実施されました。木造2階建ての空き家が老朽化で倒壊の危険があったため、行政が強制的に解体し、約200万円の費用を所有者に請求しています。

空き家を放置する3つの深刻なリスク

リスク1:固定資産税が最大6倍に跳ね上がる

空き家問題で最も即効性のある「ムチ」が、固定資産税の急増です。

住宅用地の特例とは

通常、住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税・都市計画税が大幅に軽減されます。

| 区分 | 固定資産税 | 都市計画税 |

|---|---|---|

| 小規模住宅用地 (200㎡以下) |

評価額の1/6 | 評価額の1/3 |

| 一般住宅用地 (200㎡超) |

評価額の1/3 | 評価額の2/3 |

具体的な金額シミュレーション

| 住宅用地特例あり | 特例なし(勧告後) | 倍率 | |

|---|---|---|---|

| 固定資産税 | 14,000円 | 58,800円 | 約3.6倍 |

| 都市計画税 | 6,000円 | 12,600円 | |

| 合計 | 20,000円 | 71,400円 |

「固定資産税が6倍になる」と言われますが、正確には約3.6倍です。ただし、これでも大幅な増税であることに変わりはありません。

特例除外の落とし穴

特定空家等または管理不全空家等に指定され、「勧告」を受けると、翌年度から住宅用地特例が適用されなくなります。さらに、建物を解体して更地にした場合も同様に特例が外れるため、「解体すると税金が上がるから放置する」という悪循環に陥るケースが多発しています。

リスク2:所有者責任による損害賠償請求

空き家が原因で他人に損害を与えた場合、所有者は損害賠償責任を負います。これは民法第717条「土地の工作物責任」に基づくものです。

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

実際に起こりうる事故例

- 屋根瓦や外壁が落下して通行人にケガをさせた→ 治療費・慰謝料

- 台風で建物の一部が飛んで隣家を損傷→ 修理費用

- 樹木が倒れて隣地の建物を破壊→ 損害賠償

- 空き家からの出火が延焼→ 火災による損害

- 不法侵入者が空き家を拠点に犯罪→ 管理責任

これらの事故が起きた場合、所有者は数百万円から数千万円規模の損害賠償を請求される可能性があります。

「空き家だから知らなかった」「遠方に住んでいて管理できなかった」という言い訳は通用しません。所有者である以上、管理責任は免れないのです。

リスク3:近隣トラブルと地域社会からの孤立

法的リスクや金銭的リスクだけでなく、人間関係のリスクも深刻です。

よくある近隣トラブル

- 雑草・樹木の越境:隣地に枝や根が侵入し、日照や通行を妨げる

- 害虫・害獣の発生:シロアリ、ハチ、ネズミ、野良猫などが周辺に被害を及ぼす

- 景観の悪化:廃墟のような見た目が地域全体のイメージを損なう

- 不審者の侵入:不法侵入やホームレスの住みつきにより治安が悪化

- 悪臭・ゴミの不法投棄:放置されたゴミや動物の死骸による悪臭

これらのトラブルが積み重なると、近隣住民からのクレームが増加し、最悪の場合、地域住民から訴訟を起こされることもあります。また、実家のある地域に帰りづらくなるなど、精神的な負担も大きくなります。

空き家問題を解決する5つの選択肢

空き家を抱えている場合、以下の5つの選択肢があります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分に合った方法を選びましょう。

選択肢1:売却する

最もシンプルで確実な解決方法です。空き家を売却することで、管理責任から完全に解放され、現金を得ることができます。

- 管理責任から完全に解放される

- 固定資産税などの保有コストがゼロになる

- まとまった現金が手に入る

- 近隣トラブルのリスクがなくなる

- 思い入れのある実家を手放すことになる

- 相続人全員の同意が必要(共有の場合)

- 売却価格が期待より低い可能性

- 譲渡所得税がかかる場合がある

選択肢2:賃貸として活用する

空き家を賃貸物件として貸し出し、家賃収入を得る方法です。所有権は手放さずに収益化できます。

- 家賃収入が得られる

- 資産として保有し続けられる

- 建物が使用されることで劣化を遅らせられる

- 将来的に自分や家族が使う選択肢を残せる

- リフォーム費用がかかる(数十万〜数百万円)

- 入居者が見つからないリスク

- 入居者トラブル(家賃滞納、騒音など)

- 賃貸管理の手間とコスト

選択肢3:自分で使う・二世帯住宅にする

自分自身が住む、または子世帯と同居するために活用する方法です。

- 思い出の家に住み続けられる

- 住宅費が抑えられる

- リフォームして自分好みの家にできる

- 現在の生活拠点からの転居が必要

- 大規模リフォームが必要な場合が多い

- 職場・学校との距離の問題

選択肢4:適切に管理する

すぐに売却や活用ができない場合、少なくとも適切な管理を行い、特定空家等への指定を避けることが重要です。

- 急いで判断する必要がない

- 将来の選択肢を残せる

- 近隣トラブルを防げる

- 建物の劣化を遅らせられる

- 管理費用が継続的にかかる(月1〜2万円程度)

- 固定資産税等の保有コストが続く

- 自分で管理する場合、定期的な訪問が必要

選択肢5:解体して更地にする

建物を解体し、土地だけの状態にする方法です。

- 倒壊リスクがなくなる

- 管理が楽(草刈りだけ)

- 土地として売却しやすくなる

- 駐車場などに活用できる

- 解体費用がかかる(100〜300万円程度)

- 住宅用地特例が外れ、固定資産税が約3.6倍に

- 建物を復元できない

不動産コンサルティングを活用するメリット

なぜ空き家問題にコンサルティングが必要なのか

空き家問題は、不動産・法律・税務・建築など、多岐にわたる専門知識が必要です。また、相続や権利関係の調整、近隣対応など、素人では対処が難しい問題が絡み合っています。

令和6年7月、国土交通省は宅地建物取引業法の通達を改正し、宅建業者に空き家のコンサルティング業務を明確に位置づけました。これにより、不動産業者による総合的な空き家対策支援が本格化しています。

コンサルティングで解決できること

| 問題 | コンサルティングによる解決 |

|---|---|

| 相続登記が未了 | 司法書士と連携し、相続人調査・遺産分割協議をサポート |

| 共有状態で売却できない | 権利調整・換価分割の提案と実行支援 |

| 残置物が大量にある | 家財処分業者の紹介と費用見積もり |

| 建物が老朽化している | 修繕・解体の必要性判断と業者手配 |

| 売却か活用か迷っている | 市場調査と収益シミュレーションによる判断材料の提供 |

| 税金の問題が心配 | 税理士と連携し、最適な税務対策を提案 |

コンサルティング費用の目安

大阪府不動産コンサルティング協会の実績によると、空き家コンサルティングの報酬は以下のような形態があります:

- 基本報酬:5万円〜10万円(相談・調査・企画提案)

- 成功報酬:売却価格の3%程度、または20万円〜(売却成立時)

- 基本報酬+成功報酬:両方を組み合わせた料金体系

実績データでは、物件価格1,000万円〜3,000万円の案件で、報酬総額が30万円〜100万円程度となるケースが多いようです。

空き家コンサルティングの報酬は「問題解決の対価」です。自力で解決しようとして時間や手間、さらには法的リスクを抱えるよりも、専門家に依頼して確実に解決する方が、結果的にコストパフォーマンスが高いケースが多いです。

空き家問題の無料相談を実施中

相続・売却・活用など、あなたに最適な解決方法をご提案します

📱 今すぐ電話で相談(平日9:00-18:00) 💬 LINEで相談(24時間受付) ✉️ チャットで相談(24時間受付)まとめ:空き家問題は早期対応が鍵

この記事では、日本の深刻な空き家問題の現状と、空き家を放置するリスク、そして具体的な解決方法について解説しました。

- 日本の空き家は約900万戸、7軒に1軒が空き家で過去最高

- 「その他の空き家」約400万戸が最も深刻な問題

- 空家法により行政が介入、特定空家等に指定されると強制撤去も

- 固定資産税が最大約3.6倍、勧告を受けると住宅用地特例が外れる

- 所有者責任で損害賠償、事故が起きれば数百万円〜数千万円の負担

- 解決方法は5つ:売却・賃貸・自己使用・管理・解体

- 専門家のコンサルティングで複雑な問題も一括解決

今すぐできるアクションプラン

空き家問題は、放置すればするほど深刻化し、解決が困難になります。以下のステップで、今すぐ行動を始めましょう。

空き家の状態、相続関係、権利関係を整理する

不動産コンサルタント、司法書士、税理士などに相談

売却・活用・管理など、最適な方法を選択

専門家のサポートを受けながら問題を解決

空き家問題は決して一人で抱え込む必要はありません。専門家の力を借りれば、思っているよりもスムーズに解決できることが多いのです。

まずは無料相談から始めて、あなたの状況に最適な解決方法を見つけましょう。

空き家問題でお困りの方は今すぐご相談ください

相続・売却・活用など、専門家が無料でアドバイスいたします

お気軽にお問い合わせください

※この記事は2025年10月時点の情報に基づいています。法律や制度は変更される可能性がありますので、実際の対応時には専門家にご確認ください。